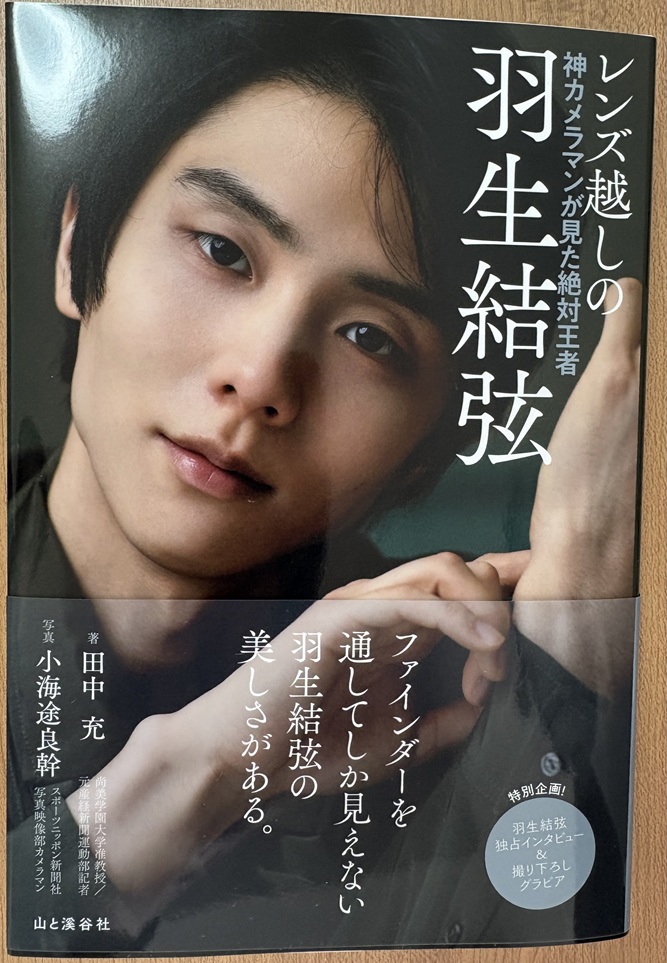

今日も『レンズ越しの羽生結弦』のレビューにお付き合いください。

第2章「葛藤」では、小海途カメラマンがスポニチ入社から平昌五輪担当を命じられる2017年1月までの約10年の歴史を振り返る内容になっています。小海途さんが羽生さんの演技を取材するのは第3章からになりますが、この第2章で語られる期間は、その後「神カメラマン」として注目されるにあたって、彼のルーツ・哲学が実によくわかるエピソード満載の内容になっています。

この期間では、主に整理部時代、プロ野球の阪神タイガース担当(虎番)、競馬の栗東トレーニング・センター担当、リオ五輪取材班に選ばれず内勤だった時期等、フィギュアスケートは無縁のカメラマン生活を送っていました。

入社して最初に配属された「整理部」では、小海途さんは紙面のレイアウト作りを担当していたのですが、同期配属の3人の中で「僕だけ、まったく上達できず、つらく、苦しい日々でした」と彼は回想しています。辞めようかとも思っていた時期もあったとか。そんな中、知人が主催しているバレエ教室の撮影を依頼され、バレエの写真を撮影し始めて気づいたことが、「定型」と呼ばれる写真の存在。

バレリーナたちは、長らくバレエの世界に存在している伝統的な写真を好んだ。アングルでいえば、正面からのカットが「定型」だった。知人からは自由に撮っていいと言ってもらえた。小海途はもちろん、正面からの写真は押さえた。

その上で、アングルを変えたらどんな写真になるかを考えた。舞台袖や裏から撮ったり、同じ正面でも高さを変えたりした。「定型」にこだわらなければ、どんな写真が撮れるのか。

すると、従来のイメージとは異なるカットは好評だった。アングルを工夫するだけで、写真の全体像もガラリと変わった。小海途はこのときのカメラワークを「原点」と呼んでいる。知人やバレリーナから感謝され、撮影に対する報酬も手にした。写真を撮影して初めてお金をもらうことができた。

「定型」にこだわらない写真が知人やバレリーナから喜んでもらえたというエピソードこそが、彼が「原点」と呼ぶほどの体験だったんでしょうね。実は、演技中や競技中って、当人はミスなくパフォーマンスすべく必死に集中しているあまり、その時の精神状態をあまり覚えていないってことはあると思います。むしろ、演技をする前の舞台袖での緊張の様子や、演技を終わった後の安堵した表情を記録してくれることは、とても価値のあることかもしれません。

その後、虎番に配属されることになりますが、「定型」を求められることへの葛藤が鮮明に語られています。この辺り、野球好きにとってはたまらない内容なんですが、ここでは割愛します。そして、葛藤を抱えながらも、虎番を外されて競馬担当になったことは「ショックだった」とのことでした。失意のなかで栗東に通っていた時期、小海途さんを快く迎えてくれたのは他紙の先輩カメラマンだったそうです。

いちばん若かった新米の小海途に、栗東のなかに存在する暗黙のルールなども、このカメラマンが細かく教えてくれた。カメラマンとしての腕も確かだった。馬を撮影しつつ、四季折々の栗東の季節の移ろいが映り込む写真には、絵心があった。

押しつけられるような物言いが苦手な小海途に対し、この先輩カメラマンは多くを語ることなく、それでもさまざまな場所に誘い出してくれた。なにより、物腰は柔らかいが、仕事に対しては気概を持っていた。彼が撮る写真は、小海途も惚れ惚れするカットが多かったが、そのどれもが虎番時代に押しつけられた「定型」とは違い、オリジナリティにあふれていた。

もちろん、競馬のスポーツ紙の写真にも「定型」は存在する。たとえば、調教時の様子など、基本は馬が走っているカットだ。しかし、この先輩カメラマンは、そこにはこだわっていないように見えた。写真からは馬の毛並みが輝いて写り、レンズにも取り込まれる光の量である「露出」にもこだわっていた。どうすれば、馬がきれいに見えるか。馬が走っていなくても、歩いているシーンでも、ただ立っているだけでも、美しい馬の写真は紙面でも映える。小海途にとって、手本にしたいと思えたカメラマンだった。

栗東での仕事が評価された小海途さんは再び虎番担当になるのですが、「在阪のままだと、サッカーワールドカップやオリンピックの取材に行けない」と異動希望を出し、15年10月1日付けで東京本社異動の希望が叶います。ちなみに、以前も触れましたが、この15年の大晦日に紅白歌合戦の取材で羽生さんを初めて撮影します。

15年秋の異動直後は台湾で開催された野球の国際大会の取材で初めての海外出張。16年1月までは遊軍記者として様々な現場を取材したものの、同年夏のリオ五輪の担当には選ばれず、内勤を命じられます。これって、後に小海途さんが平昌五輪の担当を命じられたのが大会本番の1年以上前でしたし、キャリアの大半を虎番カメラマンとして過ごしてきた彼にいきなり五輪取材は任せられない、という社の判断は納得できるような気もします。

そして、スポニチのフィギュア担当の長久保部長と出会います。長久保部長と言えば、Xでの軽妙な投稿で「面白いおじさん」というイメージがありますけど、もともとは社会ネタで事件現場のスクープ写真等で名を上げた存在で、カメラの腕だけではなく、例えば、フィギュアの現場では他紙やフリーのカメラマンたちとも人間関係を構築することに長け、スポニチ社内でも一目置かれた存在でした。「新参者」の小海途さんがフィギュア会場のプレスルームに取材に行くと、「長久保さんにはいつもお世話になっています」と多くの関係者から挨拶を受けたそうです。平昌五輪のプレ大会と言われた、17年2月の四大陸選手権が小海途カメラマンにとって「フィギュアスケート初取材」の現場で、そこで演技中の羽生さんを初めて撮影することになります。

かなり駆け足で見てきましたが、いまの小海途さんを語る上では、虎番での仕事よりも、「バレエの撮影」と「栗東トレセン時代」の記述が印象に残っています。スポーツカメラマンの仕事に限らず、おそらく「人から求められるもの(=定型)」と「自分が求めているもの」とのギャップは常に存在するはずで、前者を忠実にこなすことが悪いとは思いません。お金をいただいて任された仕事なのだから、社会人としてむしろ常識的な考えとも言えます。でも、やるからには自分の個性というものを出していきたい。ただ、個性を認めてもらうには、割り切って実績を作らないといけない。その実績が「定型の仕事」であるなら、まずはそこを確実にこなすことで自分の能力を認めてもらうしかない。

稀代のフィギュアスケーター・羽生結弦との出会いをきっかけとして、自分の個性・独自性をどうやって認めてもらうかという小海途カメラマンの静かな戦いが、ここから始まっていきます。

では、また明日!

Jun