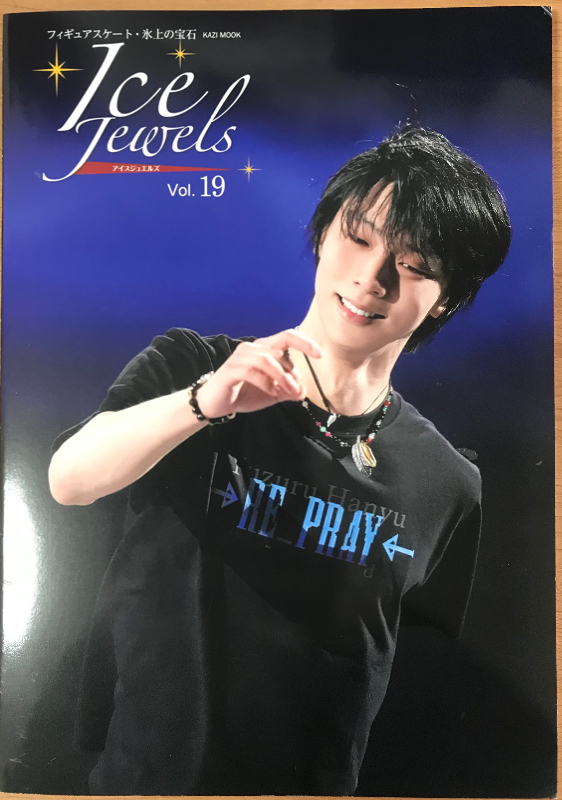

まだまだ「Ice Jewels Vol.19」のレビューは終わりません。今回はMIKIKO先生と清塚さんのインタをご紹介しますが、Quadrupleと重複が無いように、「おっ?」と私も思わず声を上げてしまった2つだけピックアップしてみます。

――最初に『RE_PRAY』の羽生さんの台本を読んだとき、どんなことを感じましたか?

誤解を恐れずに言うと、「え?暗い?」と思いました(笑)。と同時にやっぱり興味深い人だなと思いました。『GIFT』でも少しだけ内面をのぞかせてもらえたと思っていましたが、今回はさらにパーソナルな部分に踏み込んで書いたんだなと思い、これはしっかり羽生くんの意図が伝わるように、誤解を招かないように演出を作っていく必要があるな、と覚悟を決めました。

ですよね~?先生もそう思われますよね?と、私もそこは賛同します。でも、羽生結弦というフィギュアスケーターの競技者時代は、その輝かしい実績と彼の対外的な行動・言動から、世の中のライトな方々はご存じないでしょうけど(知らなきゃ知らない方が幸せかもしれません)、ドロドロとしたあの界隈からの弾圧があり、自身の求めるフィギュアスケートの理想像と「現実」との間の葛藤を抜きにして、彼の苦労は語れません。さいたま公演初日の直後、羽生さんは「自分のことを語ったショーではない」とメッセージを発していましたが、そのストーリーの水面下に彼自身の経験があってこその「RE_PRAY」であることは想像に難くありません。

プロ転向後もどうしてあそこまで彼は命を削るようにスケートに身を捧げているのか?それは、競技者時代の苦しい時期があったからこそ、「いまという時間を大事にしたい」という思いがそうさせているのでしょう。あんなことやこんなことがあって、自身のスケートが正当に評価されない時代があった。それを思えば・・・ということなんだと思います。大変だろうけど、いまは間違いなく充実感を得られる日々でしょうから、私も引き続き彼を応援したいと思っています。

――北京五輪シーズンのショートプログラム(SP)の『序奏とロンド・カプリチオーソ』はバイオリン曲をピアノで清塚さんに弾いてもらいたいと依頼された曲ですが、かなりプレッシャーもあったのではないですか?

ありましたね。これは今まで言わずに来ましたが、そのオファーの時に引退という言葉を私に伝えてきたんです。一番のプレッシャーだったのはそこですね。音楽というものは実は言葉ほど雄弁じゃないところがあって、大体ひとつのカラーしか伝えられない。つまり、悲しい曲なのか明るい曲なのか、楽しい曲なのかという感想のどこかに必ず帰着してしまう。・・・だからこそ彼の最後になるかもしれないSPの方向性を決めるところにプレッシャーはありましたね。

・・・彼は自分にも演目にもすごく厳しい部分があるし、一緒にいても常に何かと対峙しているようなヒリヒリする面が見える。それを露骨には出さないけれど、震災のことや、自分が無力だと感じたことへの無念さ、つらさ苦しさっていうのはすごく渦巻いていて、それをあまり出さないからこそ、時々ガーッと出るようなストイックさや鋭さを感じることがあって。その部分を『ロンド・カプリチオーソ』で出せないだろうかと思ったんです。だからあの曲のオリジナルが持っているような明るい部分を全て排除した。厳しさと、人によってはかっこよく感じる、ストイックでエッジが効いている硬いような部分だけを抽出してあの曲をアレンジしました。

清塚さんのインタは「共同取材」で行われていて、Quadrupleでは「ここまで共同取材。ここから単独取材」と明記されていたのです。ロンカプについての質問は「共同取材」の部分にもあったんですが、「最後のSPとしてのオファー」というエピソードはおそらく初出のはずで、聞き手の折山淑美さんおよびIce Jewelsだからこそ語ったということもあるかもしれません。

羽生さんのSPで、特に静謐なトーンのピアノ曲と言うと、このインタで語られた「バラ1」あるいは「Otonal」もありますけど、たしかに言われてみると「ストイックな厳しさ・鋭さ」というのは「ロンカプ」から感じられる要素かもしれません。私はかつて「バラ1」に対して「観客との間にはっきり距離感を置くような孤高の舞」という印象を持っていて、「観客とのコネクト」を目指すような「レックレ」や「レミエン」とは(曲調だけでなくメッセージも含めて)明らかに違うプログラムと感じていました。

全日本の演技前、西岡アナが「初披露のプログラムは、孤独の中で希望に手を伸ばしつかみ取るイメージです」と紹介していますが、この時の羽生さんは全日本と北京で勝つことしか考えていなかったはずで、いくら「最後のSP」とは言っても「その後のこと」についてはまだ頭にはなかったはず。いまさら競技者時代の「たられば」なんてナンセンスなのは承知していますが、3連覇しても同様にプロ転向していたのかどうか・・・。

単独ショーのオファーは実際はいつからあったのか?「GIFT」の方が「プロローグ」よりも先に動いていたというのはMIKIKO先生も語っていますけど、でも東京ドームって半年前とかそこらで借りられるんだっけ?まぁ、そこは、アミューズさんの力という所なのでしょう。

メタルジョギング・チャレンジは196日目。MESHUGGAHの『Obzen』(2008年3月)です。スウェーデンの5人組バンドで、ジャンルとしては「テクニカル・デスメタル」「プログレッシブ・デスメタル」あたりにカテゴライズされるでしょうか。ただ、彼らのスタンスは「売れること」とか「ファンの求めるもの」というのはまったく考えずに、ただ自分たちの音楽を先鋭化・過激化させて作品を重ねている印象です。

このバンドを知ったのは、彼らの2作目の『Destroy Erase Improve』で、特に2曲目の「Future Breed Machine」が強烈でした。機械的で冷たい質感の轟音サウンドなんですが、妙に引っかかるようなリズムとガナってるだけのデスボイスが耳にこびりつくなか、2:25辺りから突如浮遊感のあるギターソロが切り込んできます。このギターは、ジャズギタリストの巨匠、アラン・ホールズワースのプレイを彷彿とさせるもので、「轟音サウンドと浮遊感のあるギターソロ」という組み合わせが彼らの個性として定着しました。

本作6曲目の「This Spiteful Snake」は、珍しく開始0:15からソロタイムが始まるので特に印象的な一曲。私自身はフレドリック・トーデンタルのソロを聴くだけでも楽しいんですが、ガリガリに歪ませたギターサウンドが、後の「DJENT」系のバンド、特にPeripheryに影響を与え、そのPeripheryのフォロワーが2010年代以降ドーンと増えていきます。DJENTは私の主食とも言えるジャンルなんですが、別の機会に改めて語りたいと思っています。

では、また明日!

Jun